Maladies neurodégénératives : et si la clé se trouvait dans les mitochondries ?

Source : communiqué de presse

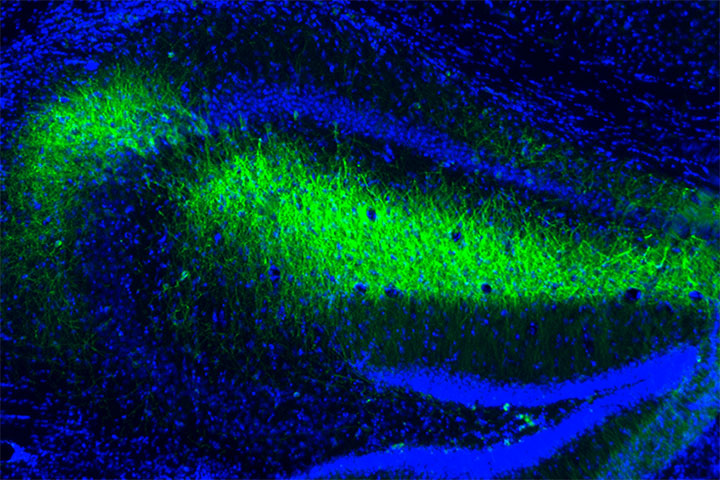

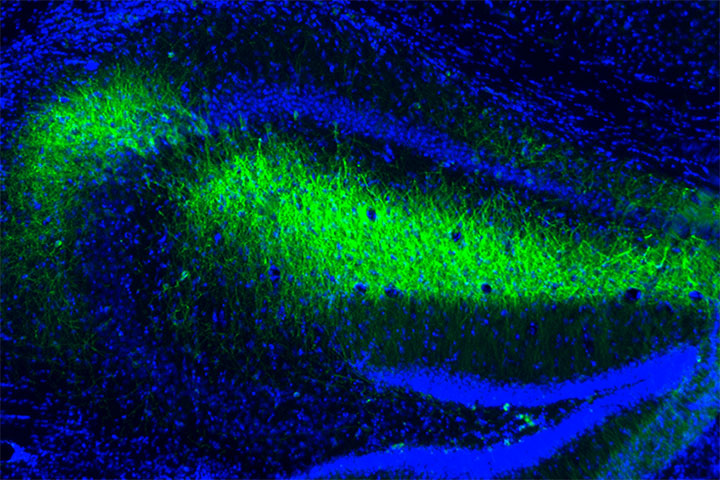

Les mitochondries, ces petits organites sans lesquels notre organisme serait dépourvu d’énergie, dévoilent peu à peu leurs mystères. Dans une nouvelle étude publiée dans Nature Neurosciences, des chercheurs de l’Inserm et de l’université de Bordeaux au Neurocentre Magendie, en collaboration avec des chercheurs de l’université de Moncton au Canada, ont pour la première fois réussi à établir un lien de cause à effet entre les dysfonctions mitochondriales et les symptômes cognitifs liés aux maladies neurodégénératives. Grâce à la création d’un outil spécifique et inédit, ils sont parvenus à augmenter l’activité des mitochondries dans des modèles animaux de maladies neurodégénératives. Rapidement, ils ont observé une amélioration des symptômes de déficits de mémoire chez ces animaux. S’il s’agit de tous premiers résultats, ceux-ci permettent d’envisager la mitochondrie comme nouvelle cible thérapeutique.

La mitochondrie est un petit organite localisé à l’intérieur de la cellule produisant l’énergie nécessaire à son bon fonctionnement. Le cerveau est l’organe le plus énergivore, les neurones ont besoin de l’énergie produite par les mitochondries pour communiquer entre eux. En effet, face à un défaut de l’activité des mitochondries, les neurones n’auront pas l’énergie nécessaire pour fonctionner correctement.

Les maladies neurodégénératives sont décrites par une altération progressive des fonctions neuronales conduisant à la mort de ces cellules du cerveau. Dans la maladie d’Alzheimer par exemple, on observe que la dégénérescence neuronale, celle qui précède la mort des cellules, s’accompagne d’un défaut de l’activité mitochondriale. Faute d’outils adaptés, il était toutefois difficile d’établir si les altérations mitochondriales jouent un rôle causal dans ces affections ou si elles sont une simple conséquence du processus physiopathologique.

Dans une nouvelle étude, les chercheurs de l’Inserm et de l’université de Bordeaux, en collaboration avec des chercheurs de l’université de Moncton au Canada, ont développé, pour la première fois, un outil leur permettant de stimuler l’activité des mitochondries de façon ponctuelle. Ils ont émis l’hypothèse que si cette stimulation avait pour effet une amélioration des symptômes chez l’animal, cela signifiait que le défaut de l’activité mitochondriale précédait la perte des neurones dans le contexte d’une maladie neurodégénérative.

Dans de précédents travaux, l’équipe de recherche avait décrit le rôle spécifique de certaines protéines appelées protéines G[1], modulatrices de l’activité des mitochondries dans le cerveau.

« Ce travail est le premier à établir un lien de cause à effet entre les dysfonctions mitochondriales et les symptômes liés aux maladies neurodégénératives, supposant qu’un défaut d’activité des mitochondries pourrait être à l’origine de la survenue de la dégénérescence des neurones », explique Giovanni Marsicano, directeur de recherche Inserm, co-dernier auteur de l’étude.

Référence

Potentiation of mitochondrial activity by mitoDREADD-Gs reverses pharmacological and neurodegenerative impairment of cognition

Antonio C. Pagano Zottola 1,2,3*, Rebeca Martin-Jimenez4,5,*, Gianluca Lavanco1,2,6*, Geneviève Hamel-Côté4,5,*, Carla Ramon-Duaso7, Rui S. Rodrigues1,2, Yamuna Mariani1,2, Mehtab Khan4,5, Filippo Drago8, Stephanie Jean4,5, Itziar Bonilla-Del Río9,10, Daniel Jimenez-Blasco11,12,13, Jon Egaña-Huguet14, Abel Eraso-Pichot1,2, Sandra Beriain1,2, Astrid Cannich1,2, Laura Vidal-Palencia7, Rosmara Infantino1,2, Francisca Julio-Kalajzić1,2, Doriane Gisquet1,2, Ania Goncalves2,15, Inas Al-Younis4,5, Yann Baussan4,5, Stephane Duvezin-Caubet2,16, Anne Devin2,16, Edgar Soria-Gomez14,17, Nagore Puente9,10, Juan P. Bolaños11,12,13, Pedro Grandes9,10, Sandrine Pouvreau1,2, Arnau Busquets-Garcia7, Giovanni Marsicano1,2,#, Luigi Bellocchio1,2,#, Etienne Hebert-Chatelain4,5,#

1 Inserm, U1215 NeuroCentre Magendie, Endocannabinoids and Neuroadaptation, Bordeaux, France

2 University of Bordeaux, France

3 Inserm, U1312 Bordeaux Institute of Oncology, Pessac, France

4 Canada Research Chair in Mitochondrial Signaling and Physiopathology, Canada

5 Department of biology, University of Moncton, Canada

6 Department of Health Promotion, Mother and Child Care, Internal Medicine and Medical Specialties of Excellence “G. D’Alessandro”, University of Palermo, Italy

7 Hospital del Mar Medical Research Institute, PRBB, Barcelona, Spain

8 Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Section of Pharmacology, University of Catania, Italy

9 Laboratory of Ultrastructural and Functional Neuroanatomy of the Synapse, Department of Neurosciences, Faculty of Medicine and Nursing, University of the Basque Country UPV/EHU, Leioa, Spain

10 Achucarro Basque Center for Neuroscience, Science Park of the UPV/EHU, Leioa, Spain

11 Institute of Functional Biology and Genomics (IBGF), Universidad de Salamanca, CSIC, Salamanca, Spain

12 Institute of Biomedical Research of Salamanca (IBSAL), Hospital Universitario de Salamanca, Universidad de Salamanca, CSIC, Salamanca, Spain;

13 Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), Madrid, Spain

14 Department of Neurosciences, Faculty of Medicine and Nursing, University of the Basque Country/ “Neuroglia basis of behavioral processes” Achucarro Basque Center for Neuroscience, Science Park of the UPV/EHU, Leioa, Spain

15 CNRS, Interdisciplinary Institute for Neuroscience, UMR 5297, Bordeaux, France

16CNRS, IBGC, UMR 5095, Bordeaux, France

17 Ikerbasque, Basque Foundation for Science.

*These authors share first authorship.

#These authors share senior authorship.

Nature Neuroscience, 11 août 2025

DOI : 10.1038/s41593-025-02032-y / NN-A84112-T

Contacts chercheurs

Étienne Hébert-Chatelain

Professeur

Chaire de recherche du Canada en signalisation et physiopathologie mitochondriales, département de biologie, Université de Moncton

Giovanni Marsicano

Directeur de recherche Inserm

NeuroCentre Magendie, équipe Endocannabinoids and neuroadaptation

Luigi Bellocchio

Chargé de recherche Inserm

NeuroCentre Magendie, équipe Endocannabinoids and neuroadaptation

[1]Les protéines G ont la spécificité de permettre le transfert d’informations à l’intérieur des cellules.

Mise à jour: 04/09/25